前言

车载信息娱乐系统在汽车电子的基础上深度融合了消费电子、数字家庭理念,是产业创新和以人为本的重要体现。其在向着网络化、智能化、集成化方向发展过程中,首先面临着两个瓶颈:

(1)高可靠性、高稳定性要求与复杂应用场景之间的矛盾。室外使用、随时移动、空间和电力供应有限的应用环境,对车载信息娱乐系统的环境适应性、可靠性、稳定性要求远高于日用、办公等消费类电子产品;

(2)如何协调电子业和汽车业在产品开发、市场投放、升级换代等方面存在的“时间差”。车载信息娱乐系统作为电子产品开发速度快、产品种类多、功能灵活、市场响应迅速,而汽车产品开发周期长、功能变化慢、市场响应迟缓。

针对车载信息娱乐系统开发过程和研发试验现状,基于尽早发展产品缺陷、降低后期试验故障发生率、缩短研发周期、降低研发费用等现实需求,提出在车载信息娱乐系统开发和试制阶段,引入可靠性强化试验技术,提升系统缺陷激发和缺陷改进速度和质量。

1 可靠性强化试验方法

1.1 环境应力故障影响机理分析

温度和振动应力是影响电子产品可靠性的主要因素,其主要通过影响材料的物理化学性质、元器件的功能性能指标、结构的强度刚度和完整性,进而影响产品整体可靠性的表现。其主要影响机理如下表所示,综合环境应力会进一步互相强化对产品材料、功能和性能的影响。

表1 环境应力故障影响机理

|

环境应力

|

影响机理

|

|

高温

|

热老化、金属氧化、结构热膨胀、设备过热、润滑液黏度下降、蒸发

|

|

低温

|

材料脆化硬化、结构收缩、软化液黏度增加、元器件性能改变、水的凝结和结冰

|

|

温度冲击

|

热疲劳、机械应力、疲劳、密封失效结构变形匹配

|

|

振动

|

疲劳、断裂、结构变形、电路中发生噪声

|

可靠性强化试验主要通过施加高环境应力,来激发产品可能存在的薄弱环节和潜在缺陷,考核产品设计余量和产品使用极限。根据应力施加和组合特点,可靠性强化试验具体包括降温步进、升温步进、温度循环、步进随机振动、温度-振动综合等试验项目。

1.2 可靠性强化试验原理

可靠性强化试验以快速激发产品的潜在缺陷和薄弱环节为主要目的。基于机械疲劳寿命模型和热疲劳寿命模型,可靠性强化试验采用远远超过实际水平的环境应力,可快速激发产品的设计缺陷和工艺缺陷。通过对发生的故障和失效进行分析和改进,从而实现产品可靠性的提升。

1.2.1 应力疲劳寿命模型

式中,C是疲劳累积损伤函数,m是材料特性参数,且m>1;是机械应力作用所产生的单位面积作用力;N是应力条件下的疲劳循环寿命。

一般取值8~10,从应力疲劳寿命模型可以看出,应力水平提升1倍,在相同疲劳累积损伤的条件下,疲劳循环寿命缩短1000倍左右。因此,通过加大应力水平,可较快激发产品缺陷。

1.2.2 温度寿命模型

根据Arrhenius模型,化学反映速度与温度成正比,其强化试验的加速因子为:

式中,fAF、Ea、k分别为加速因子、活化能和玻尔兹曼常熟;T0、Ts分别为使用环境温度和强化试验温度,单位K。假设使用环境温度取70℃,强化试验温度取120℃,计算出的加速因子为74,加速效果明显。

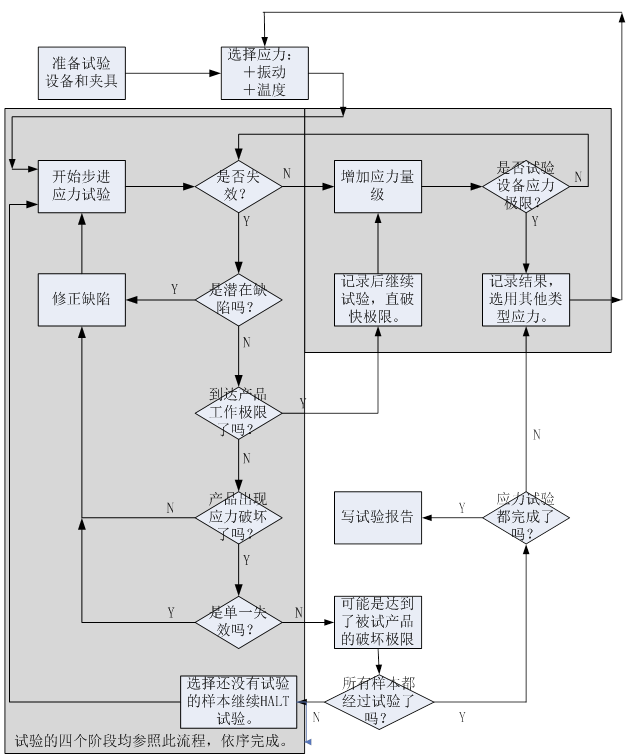

1.3 可靠性强化试验流程

可靠性强化试验流程如图1所示,按照温度步进、快速温度循环、振动步进和综合环境的应力施加顺序,从施加正常应力开始,将单一或组合应力逐步加大。若出现故障,需对故障进行分析,归类故障模式,并判断产品的工作极限和破坏极限。

图1 可靠性强化试验流程

2 可靠性强化试验方案制定

2.1 样品选择

以某款车载信息娱乐系统为例,包括收音机、多媒体、蓝牙电话、本地导航、导航T功能、生活资讯信息等功能。样品设计、元件、材料和生产所使用的制造工艺都已基本确定,保证了暴露出来的薄弱环节具有针对性,能够更准确的分析产生缺陷的根本原因。

2.2 组成及数量

可靠性强化试验采用小样本试验,样品选择10台。每项步进应力试验的样本量为2个,且仅选取1个进行破坏极限试验。保证试验中试件失效形式具有代表性,能验证某失效模式不仅仅是某一单个样件上出现,又不至于因为强化试验是一个破坏试验而造成浪费。

2.3 试验剖面

2.3.1 温度步进应力试验

根据产品技术规范要求,产品使用温度范围为-30~70℃,贮存温度范围为-40~85℃。设定起始温度为20℃,每步段降温10℃,每步段温度稳定后维持10min,在每步段稳定温度时执行一次的通断电启动及拉载测试,如一切正常则将温度再降10℃,并待温度稳定后维持10min在执行上电启动及拉载测试,当温度降低到-30℃时,每步段温降调整为5℃。以此类推直至发生功能故障,将温度恢复至常温并稳定后,在执行上电启动及拉载测试,观察其功能是否恢复,以判断是否达到工作极限或破坏极限,如功能正常恢复,则将故障前的低温值记录为工作极限,同时再将温度逐段下降至发现当恢复常温仍然无法使功能自动恢复的低温,则此低温即为低温破坏极限。

在完成低温应力试验后,即依相同程序执行高温应力试验,即将试验箱自20℃开始,每段升温10℃,待温度稳定后维持10mins,而后执行通断电启动及拉载测试,当温度达到70℃时,每步段温升调整5℃,为直到发现高温工作极限及高温破坏极限为止。

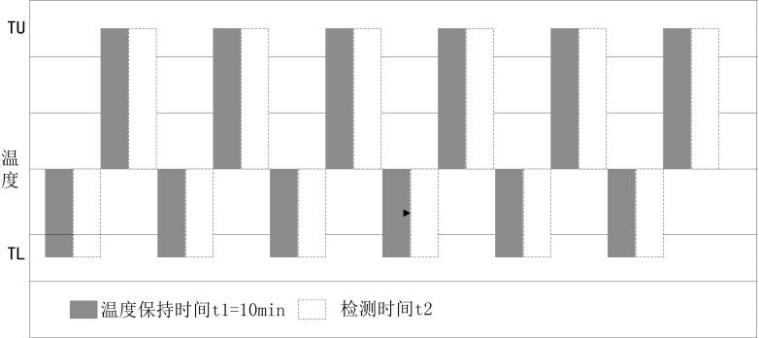

2.3.2 快速温度循环试验

对于车载信息娱乐系统来说,快速温度循环试验的高低温端点值选择高低温步进应力试验中得到的破坏极限的80%;以每分钟60℃的快速温度变化率在此区间内进行6个循环高低温变化,在每个循环的最高温度及最低温度都停留10min。待温度稳定后执行通断电试验及拉载测试,如发现待测物发生可恢复性故障,则将温度变化率减少10℃/min在执行温度循环,直到6个循环皆无可恢复性故障,则此温度变化率即为此试验工作之工作极限,在此试验中不需要寻找破坏极限。

图3 快速温度循环试验剖面

2.3.3 振动步进试验

试验振动量级自5G开始,每阶段增加5G,在每个阶段维持10min后,在振动持续的条件下执行通断电试验及拉载测试,以判断其是否达到可工作界限或破坏界限。如果正常,每次加速度增加5G,进行指标测试和功能测试,直到出现异常。

图4 振动步进应力试验

2.3.4 综合环境应力试验

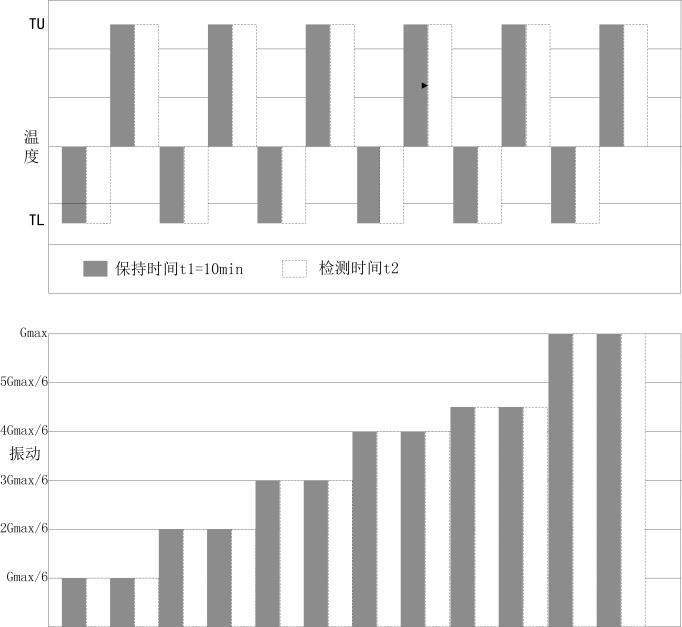

使用先前的快速温变循环条件及温变率,设产品随机振动应力极限为Gmax,将随机振动自Gmax/6开始配合每个循环递增Gmax/6,且使每个循环的最高及最低温度持续10min,待温度稳定后执行通断电及拉载测试,如此重复进行直至达到可工作界限及破坏界限为止。

图5综合环境应力试验

2.4 测试方案

考虑到车载信息娱乐系统功能多样性和测试的可行性,制定可靠性强化试验测试方案如表2所示,规定了测试项目、测试方法及功能性能、结构完整性要求。

表2 测试方案

|

序号

|

检测项目

|

测试方法

|

测试要求

|

|

1

|

外观

|

目测检查机器外观

|

材料无变形、裂纹

|

|

2

|

开关/机

|

POWER ON/OFF

|

能正常开机/关机

|

|

3

|

LCM Display&TP

|

目测画面显示内容

|

LCM无亮线、颜色亮度没有大偏差、缺色现象

|

|

切换桌面壁纸

|

可通过触摸屏点触,正常切换壁纸,无卡滞、延迟

|

||

|

通过屏幕调节音量,左右拖动

|

音量条可被左右来回拖动、无卡滞、延迟

|

||

|

调节屏幕亮度

|

屏幕可亮度随调节而变暗、变亮,否则为不良

|

||

|

4

|

USB充电

|

使用测试设备检测车机是否可以充电

|

可正常充电

|

|

5

|

USB读取

|

插入测试U盘(3路)

|

U盘可被正常识别

|

|

6

|

音频播放

|

播放U盘中音频,调节EQ

|

音频可正常播放,音效会随不同的EQ调节而变化,无异音

|

|

调节音量

|

声音可随音量调节而正常变化,无异音,爆破音

|

||

|

7

|

视频播放

|

播放视频

|

视频正常播放,播放中无卡死、重启等问题

|

|

8

|

手机互联

|

用手机与车机互联,并播放视频

|

手机可与车机互控,视频播放流畅、无卡滞,死机等不良现象

|

|

9

|

3G测试

|

进入云端系统

|

可通过车机连接网络,cp功能正常

|

|

10

|

导航

|

进入导航模式,进行选择目的地,进行模拟导航

|

选择目的地时不可出现无法选定死机、等现象,模拟导航中应不断有提示音,否则为不良

|

|

11

|

CAN-BUS

|

通过CAN-BUS模拟器,使车机进入全景状态

|

无法进入全景或无法退出为不良

|

3 结果分析

可靠性强化试验结果如表3所示,针对此款车载信息娱乐系统,可得到如下结论:

(1)此款车载信息娱乐系统低温工作极限-30℃,高温工作极限80℃,振动工作极限30G;

(2)综合环境应力试验降低了车载信息娱乐系统的高温工作极限和振动工作极限;

(3)由于产品技术状态和生产工艺未完全固化,样机在综合环境试验条件下,出现失效条件和失效模式差异较大的情况。两台参与试验的样机,一台样机在7G、-30℃和7G、70℃分别发生失效,另一台样机只在30G、-30℃条件下发生了失效;

(4)单应力激发的产品故障模式具有一定规律性,而综合应力激发出的产品故障模式具有多样性。

表3 可靠性强化试验结果

4 结束语

针对车载信息娱乐系统功能多样、使用环境复杂的特点,基于可靠性强化试验原理,制定并实施了可靠性强化试验方案,成功激发了产品的潜在故障和薄弱环节,得到了产品的工作极限和故障模式特征,为后期失效分析、设计改进、工艺优化、可靠性提升提供了有效支撑。

汽车电子产品占整车价值比例越来越高,并在整车的安全性、环保性、智能性方面发挥重要作用。可靠性强化试验能够快速、高效的激发产品故障,可有效缩短产品研发周期、降低研发成本、提升可靠性水平,对于保障汽车电子产品高质量高可靠性具有积极的应用和推广价值。

(文章选自2018年第20期)

简介:李明峻(1987-),男,硕士研究生,芜湖赛宝信息产业技术研究院工程师,主要研究方向为可靠性与环境试验、可靠性评价。参与完成国家产业振兴和技术改造项目1项、国家自然科学基金项目1项、总装基础项目1项、国家火炬计划产业化示范项目1项。发表相关学术论文4篇,获得发明专利2项。

来源:汽车实用技术杂志社

作者:李明峻,侯卫国等