2025年7月23日,懂车帝联合中南大学发布的《智能网联汽车辅助驾驶安全场景研究报告》引发广泛关注。该报告聚焦智能网联汽车辅助驾驶系统在现实交通环境下的表现,借助近年来国内外交通事故数据库中的典型案例,揭示了多项关键安全风险点。其中一个备受争议的数据是:超过八成的事故发生在白天时段,这一结论引起了公众的广泛讨论。虽然这一结论看似“常识”,但它也提醒了驾驶者,即便在光照条件良好的时间段内,驾驶风险依然不容忽视。

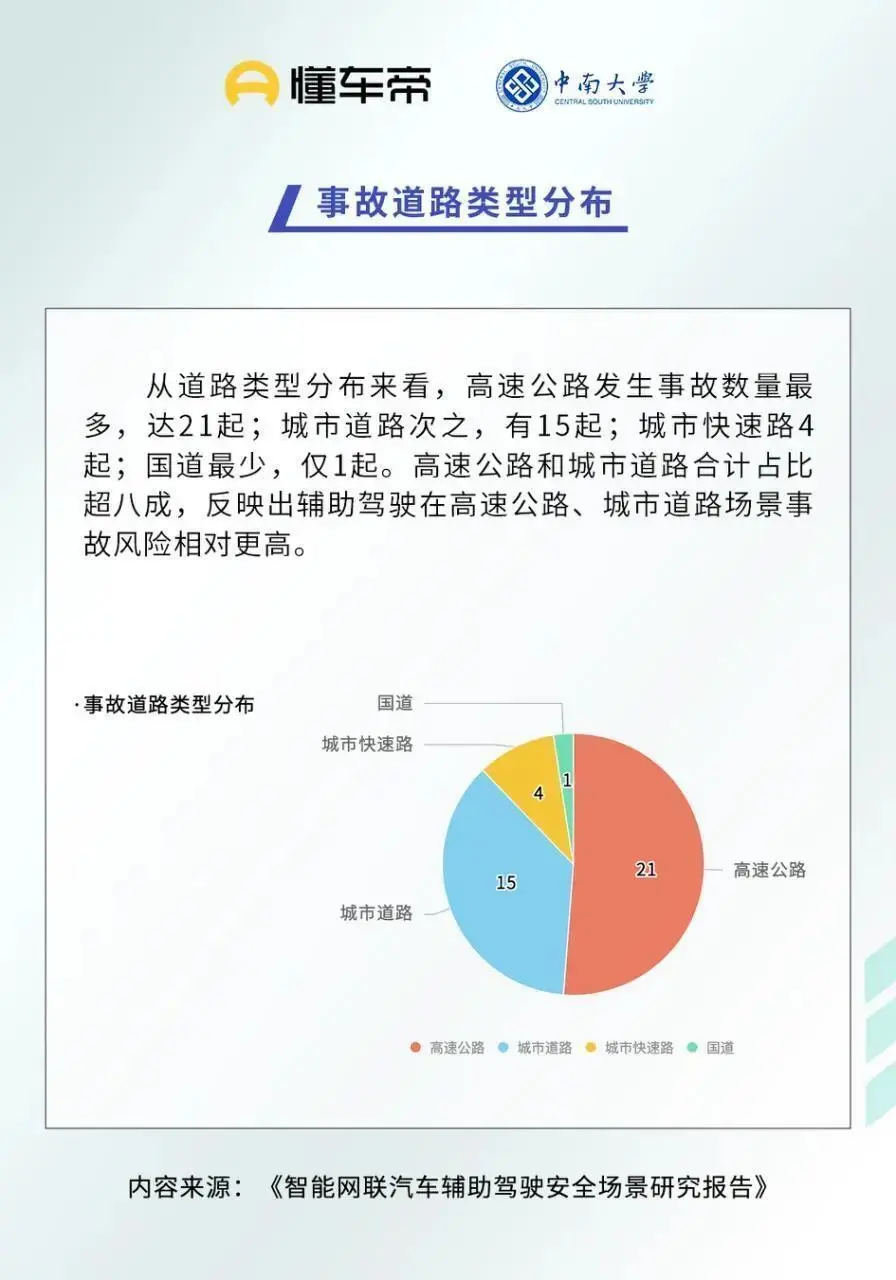

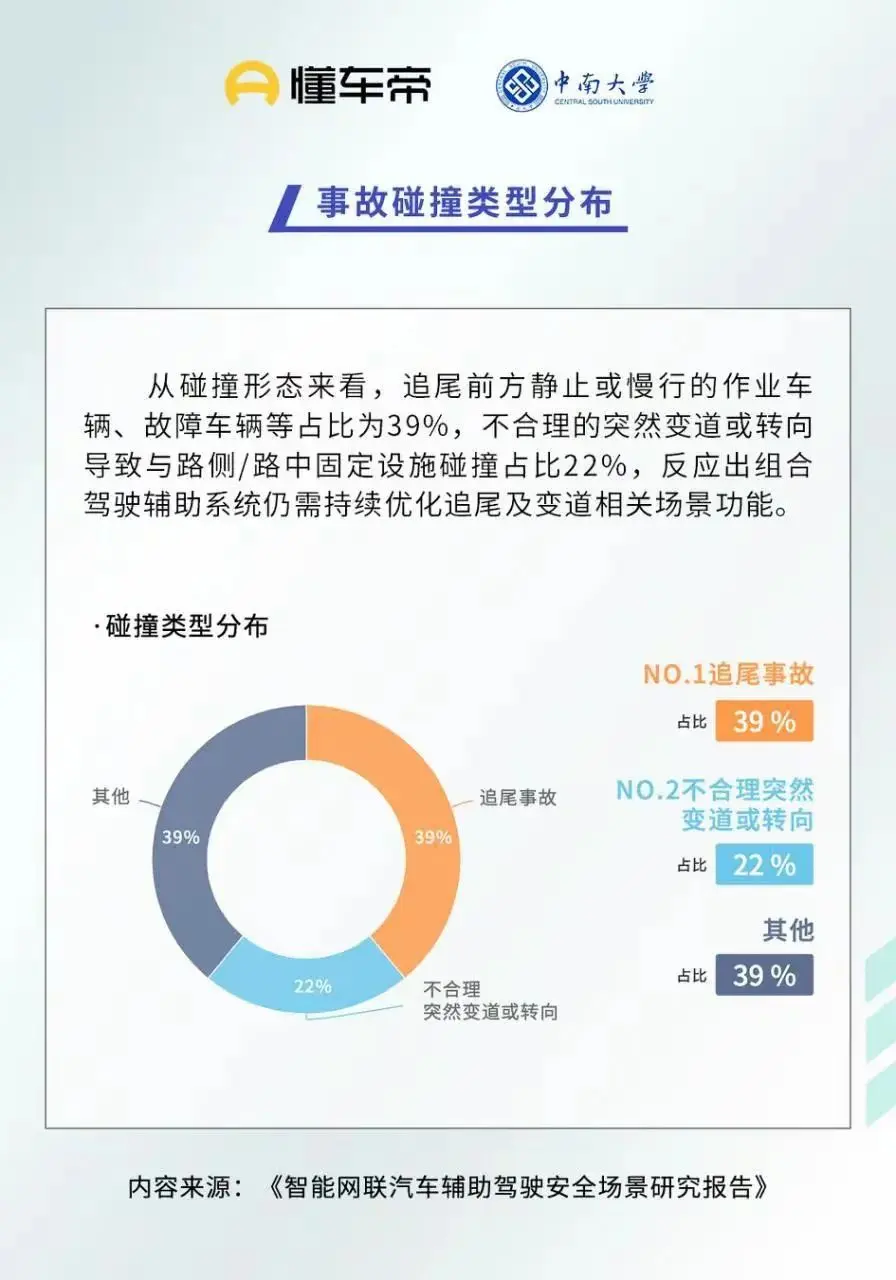

报告通过对41起典型辅助驾驶交通事故的梳理,发现事故多发路段集中于高速公路与城市道路,二者合计占比超过80%。其中,高速公路是事故数量最多的场景,累计发生21起事故,城市道路则紧随其后,有15起,说明在这两类道路场景中,当前辅助驾驶系统面临更高的安全挑战。与此相对应的事故类型中,追尾碰撞最为常见,占比高达39%,尤其是对前方静止或缓慢行驶的障碍物识别能力依然是系统短板。

在引发事故的技术原因中,感知系统的识别失效占比最高,达到34.1%,包括未能识别静止或低速前方目标;其次是对动态目标的误判或漏判,占比29.3%;路径规划与控制策略失效则占26.8%。这表明当前主流L2级组合驾驶辅助系统在面对动态复杂或边缘场景时仍存在反应迟缓或判断错误的可能。

研究还指出了四类高风险“边缘场景”值得关注,包括“鬼探头”情境、同向车辆切入(Cut-in)、恶劣天气条件及施工区域。这些场景通常伴随着视野受限、路况突变或感知难度激增,是辅助驾驶系统频繁出错的典型情境。例如,“鬼探头”事故通常发生于行人或两轮车突然从路边障碍物后出现,驾驶员和系统均难以提前预判;而在Cut-in场景下,前车突然并线插入也极易引发系统延迟响应。恶劣天气则增加了感知系统的误判率,尤其在无照明或路面湿滑条件下更为显著;而施工场景中交通规则临时变更,亦容易造成系统路径判断失误。

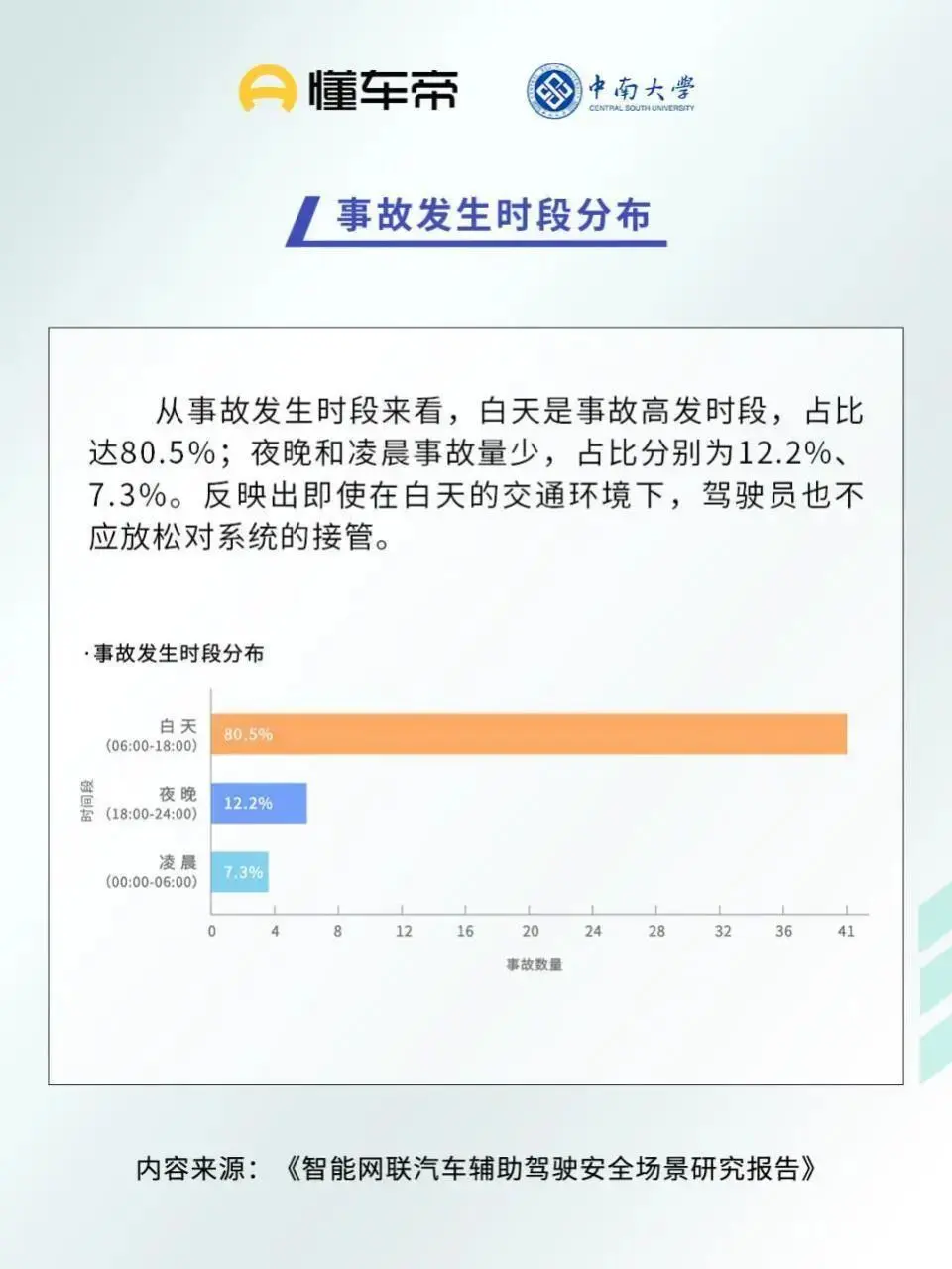

尽管许多人认为白天行车相对更为安全,但报告数据显示,80.5%的辅助驾驶事故实际上都发生在白天,远高于夜间(12.2%)和凌晨(7.3%)。这种趋势从侧面印证了公众对辅助驾驶技术的过度信任,尤其是在看似安全的光照环境中更容易放松警惕。报告强调,无论是在哪个时段驾驶,驾驶者始终需要对车辆保持高度关注。

另一方面,研究也对市场中存在的“宣传误导”问题提出了批评。目前,辅助驾驶技术大多处于L2级及以下,仍然依赖驾驶人承担驾驶主体责任。然而部分汽车厂商在市场推广中存在混淆概念的情况,将“组合驾驶辅助”包装为“自动驾驶”或“高阶智驾”,诱导用户误以为车辆能完全自主应对复杂路况,进一步增加了事故风险。公安部也已再次明确强调,目前市场上所谓“智驾”并不等同于自动驾驶,驾驶人脱手脱眼操作可能将面临三重法律风险,包括交通事故责任、违法驾驶行为与安全隐患监管处罚。

在监管方面,交通运输及市场监管等部门正加快规范标准体系的建立,推动完善《智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理》等政策,要求企业明确产品使用边界、强化安全功能测试,并在销售和用户教育中明确告知相关限制。报告呼吁,制造企业与销售渠道应履行产品真实告知义务,避免误导性营销内容。

在技术持续迭代的同时,报告强调,用户教育仍然是当前阶段保障辅助驾驶安全的关键路径。驾驶人应掌握辅助驾驶系统的工作机制、使用限制和潜在风险,切勿盲目依赖技术,忽视自身作为第一责任主体的角色。只有在系统性能和用户认知同步提升的基础上,辅助驾驶技术才能真正发挥其降低事故风险的作用。

来源:汽车测试网