随着汽车安全技术的不断演进,仅依赖车身结构优化的被动防护,已经难以满足日益严苛的行人保护需求。近年来,主动安全技术开始与被动安全相结合,形成多层次、多场景的行人保护体系。本文结合《GB 24550-2024》标准框架及行业发展趋势,阐述未来主动与被动行人保护技术的融合方向。

1. 被动保护的能力与局限

传统行人被动保护依靠:

优化保险杠吸能结构

设计柔性发动机罩

控制头部HIC和下肢弯矩

避免硬质部件直接冲击

这些措施在GB 24550-2024中以试验项目的形式被严格规定(如头型冲击器试验、下腿型冲击器试验)。但由于被动系统只能在碰撞发生后起效,难以彻底避免或减少碰撞概率,存在不可逾越的局限。

2. 主动安全技术的补充

针对被动防护的不足,近年来主动安全装置逐步进入量产车,包括:

✅ 主动弹起式发动机罩(Active Hood)

当车载传感器检测到即将发生的行人碰撞,主动将发动机罩抬升50–100mm,提升头部缓冲区

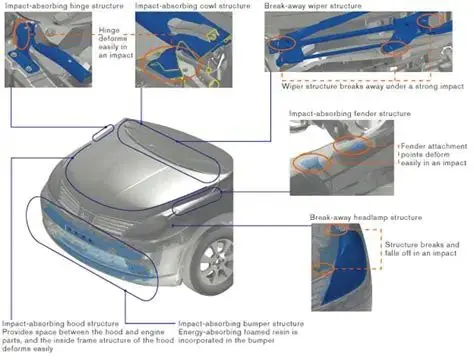

典型结构见图1,该图展示了日产技术方案中可变形铰链与缓冲结构协同防护的原理

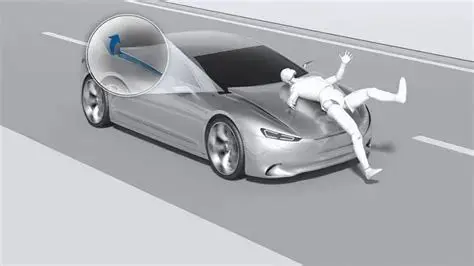

✅ AEB-P(行人自动紧急制动系统)

通过摄像头或雷达检测前方行人,预测碰撞风险并主动制动

Euro NCAP 评估报告显示,可减少 25–40 km/h 区间 60% 以上行人事故

示意见图2,说明车辆主动制动的目标识别和响应过程

✅ 车外安全气囊

例如 Volvo V40 在发动机罩前缘或A柱根部配置外置安全气囊

在碰撞时展开,减少行人头部或胸部与A柱、挡风玻璃的直接冲击

部署过程见图3,可清楚看出行人头部缓冲的额外保护

3. 主动+被动的多层协同趋势

未来的行人碰撞保护必将走向主动与被动相结合的多层次体系。核心思路包括:

提前识别:用传感器识别人、车、骑行者

动态响应:在碰撞即将发生前主动减速或调整车身状态

优化缓冲区:弹起式罩、车外气囊等提供可控的二次缓冲

结构柔化:发动机罩及保险杠仍然需要良好的被动可变形设计

结合主动与被动防护可形成一个完整的闭环:

预警 → 避免 → 减缓 → 结构缓冲 → 二次伤害防护

见图4,展示多层次行人保护体系的综合效果示意:

4. 技术实现挑战

虽然这种协同理念非常先进,但在整车落地时还存在多项难题:

识别算法需要区分不同体型、姿势、环境(如雨雪、逆光)

主动系统触发逻辑需防误判

结构设计必须兼顾散热系统、发动机布局

缺少完整的国内强制性法规支撑

这些难点也正是未来行人保护法规和企业研发的重点攻关方向。

5. 未来展望

结合《GB 24550-2024》被动保护的严格要求,以及全球 Euro NCAP、UN R152 等主动安全评价体系,预计未来行人保护会:

向更智能的识别算法发展

与车身结构进行深度协同

在法规层面纳入主动防护条款

在实际事故中继续降低头部和下肢的严重伤害比例

结语

主动+被动结合将成为行人保护的确定性趋势。未来通过传感器、算法以及柔性结构的深度配合,能够显著减少行人重伤和死亡风险,为道路交通安全提供更强的技术支撑。

来源:汽车测试网